「呼吸を確認します」「痛いですね、大丈夫ですよ」。声をかけるのは、本学の災害対策トレーニングセンターの研修参加者です。本番さながらの実践訓練、そして実際の災害現場で活用される『災害対策業務 フィールドガイド』。作成者の東京大学 生産技術研究所 沼田 宗純 准教授に話を聞きました。

コンサルタントの視点を生かす

2011年 東日本大震災、2016年 熊本地震、2016年 イタリア中部地震、2017年 九州北部豪雨、2018年 西日本豪雨、2018年 大阪府北部地震、2018年 北海道胆振東部地震、2019年 山形沖地震、2019年 台風19号──。

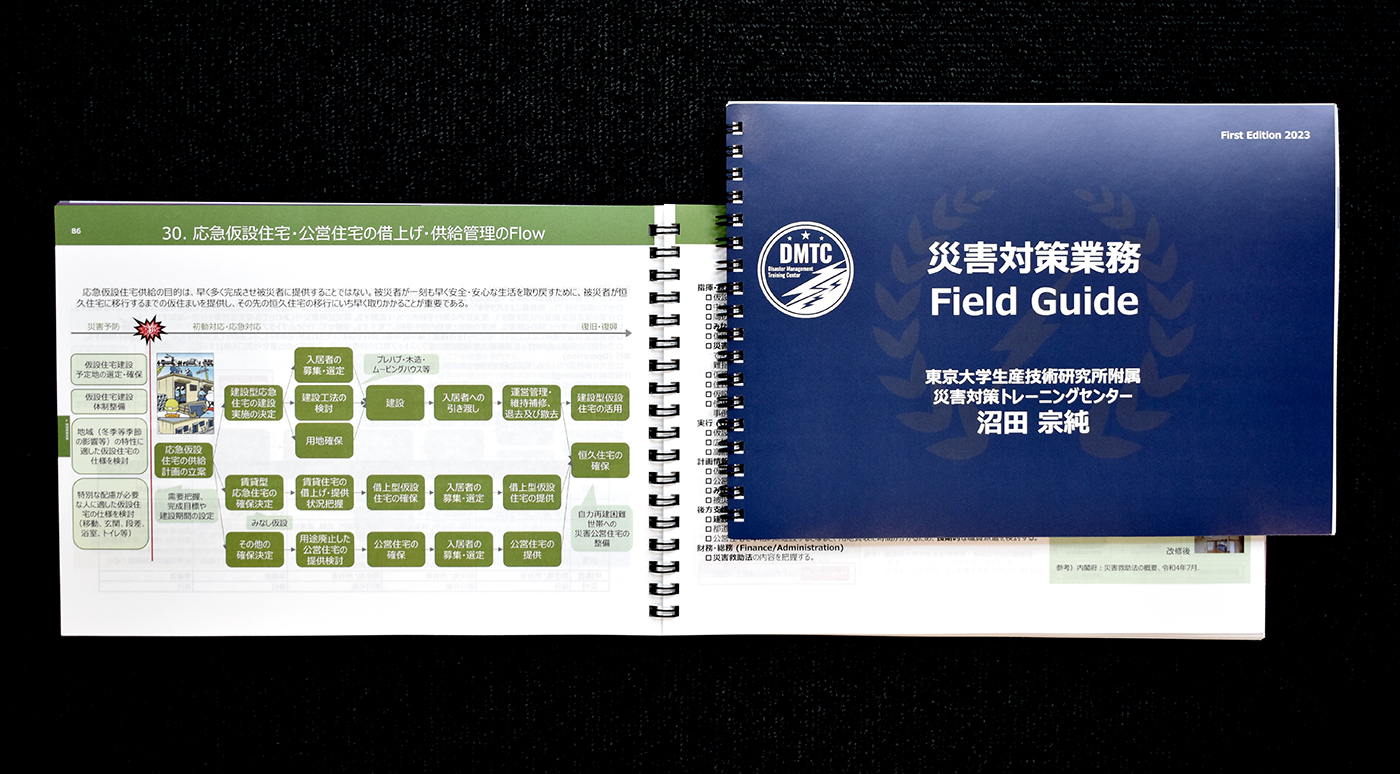

被災した各地で対応に当たった人々の知見と教訓が詰まった一冊のハンドブックがあります。『災害対策業務 フィールドガイド(Field Guide)』です。作成したのは、東京大学 生産技術研究所附属 災害対策トレーニングセンター(DMTC)の沼田 宗純 准教授。防災プロセス工学の専門家です。

『災害対策業務 フィールドガイド(Field Guide)』

本学出身の沼田准教授は、博士課程まで社会基盤工学を専攻し、土砂災害の研究をしていました。卒業後は民間のコンサルタント会社に就職。さまざまな業界やプロジェクトを対象に、業務の効率化を支援していました。そんなある日、「日本の災害対策がうまくいっていない」という話を耳にしたのです。

「日本では市町村の行政職員が災害対策本部の中心を担いますが、数年単位で人事異動があるため、災害対策のプロフェッショナル人材が定着しづらいという構造的な問題が指摘されていました。大学では基礎研究に従事していましたが、この話を聞き、今度は『人を守ることに直結する仕事がしたい』と思ったのです」

助教として母校に戻り、すぐさま着手したのが、災害対策の全体像を示すマップの作成です。2009年から複数の地域防災計画を参考にし、大枠を捉えることにしたのです。

「そもそも全体系を示すものがなかったので、どこに課題や問題点が潜んでいるのか、見えにくい状況でした。現場で、いま最優先で取り組むべきことは何なのか。それをすぐに把握し、共有する仕組みを作りたいというのが最初の発想でした」

あらゆる災害に共通する「47」

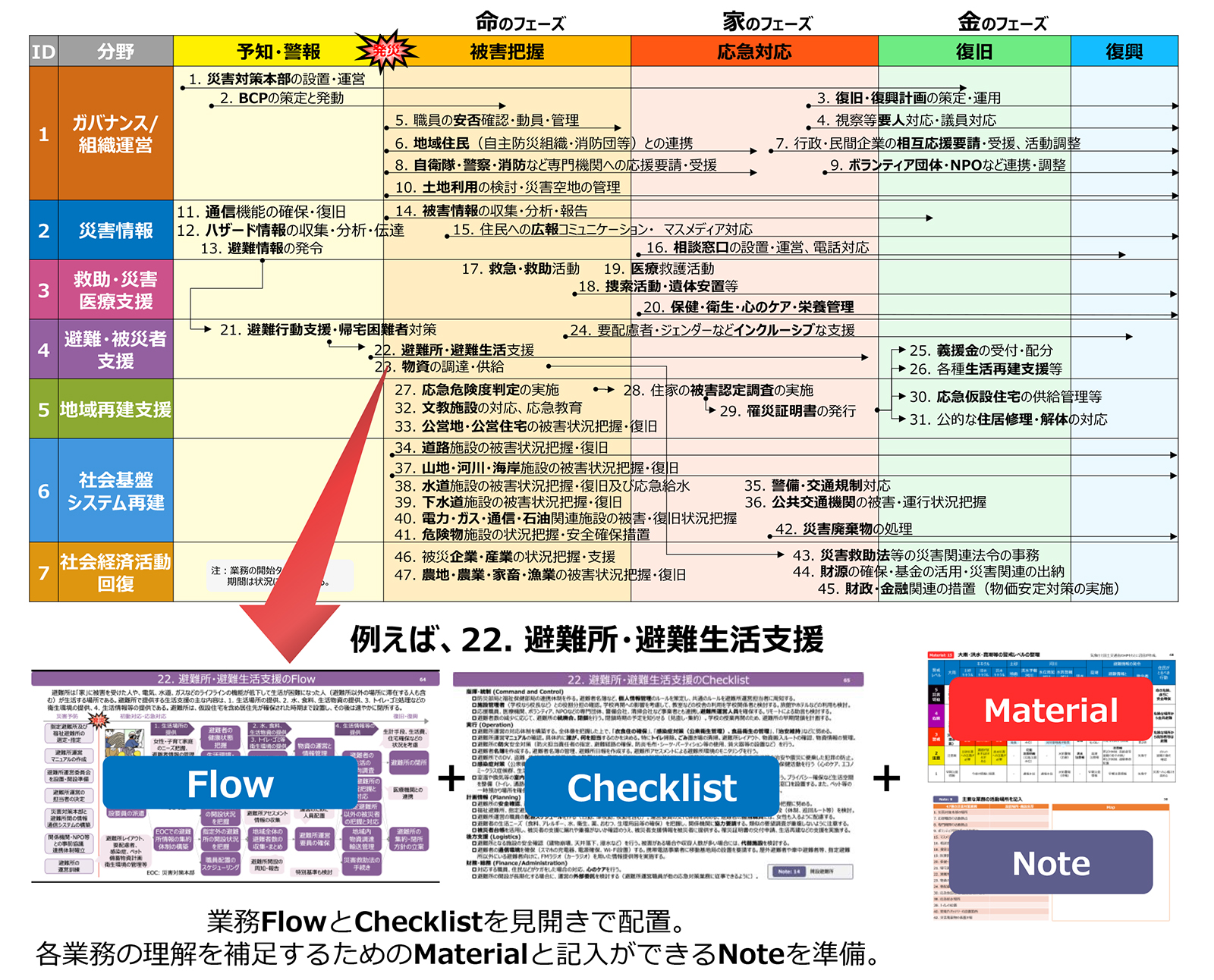

壁に貼りだされた大きなマップ。これは、対策本部の設置に始まる47種の災害対策業務を時系列・分野別に可視化したものです。分野は「災害対策原論」「ガバナンス/組織運営」「災害情報」「救助・災害医療支援」「避難・被災者支援」「地域再建支援」「社会基盤システム再建」「社会経済活動回復」の8つに分けられています。どのようにして全体像を描いたのでしょうか。

「災害対応の全体像を業務プロセスとして言語化するためには、災害対応の現場では、地盤から建物、人間の心理、社会制度の理解まで、幅広い知識が求められます。避難所運営、物資などについては新たに学びましたが、特に道路などの土木系では、斜面災害や液状化など、土砂災害の研究で培った地盤工学の知見が役立ちました。また、インフラやライフライン、建物などにも工学的な知見が生かされています」

地震、台風、豪雨とあらゆる自然災害を想定する理由は「どんな災害が起ころうと、初動でするべきことは基本的に変わりません。標準化することで、やるべきことが明確になり、初めて対応に当たる人でも動きやすくなると考えました」と沼田准教授。

災害対策の全体像を示したマップの一部。横軸に時間、縦軸には組織名が記され、 「いつ、誰が、何をするのか」が業務ごとに色分けされている

まさにその時、3.11が起こった

2011年3月11日。その日、沼田准教授はマップの打ち合わせで神奈川県庁を訪れていました。15時からの会議を待っていたその時、東日本大震災が起こりました。

「急遽、私も神奈川県の災害対策本部に入りました。マップを手に、マスコミの方に対応フローを説明したことを覚えています。その後、福島県矢吹町と宮城県石巻市に長期間ご協力を頂き、震災対応に当たられた多くの職員の方々にインタビューして第一弾のマップを改良していきました。さらに2016年の熊本地震では熊本県、熊本市、西原村、2017年の九州北部豪雨では朝倉市、2018年の西日本豪雨では倉敷市など、実際の災害対応の現場から得られた知見、総務省や国交省の研修などを経て、マップを精緻化していきました」

行政職員の話を聞くうちに「『この人たちの助けになりたい』という思いは一層強くなっていった」と沼田准教授は語ります。

「災害対策に当たる方たちは、心身共にすり減らしています。自分の家族や知人が犠牲になった後でも、現場に出向いていく人たちがいる。命がけの、本当に大変な仕事です。彼ら自身も被災者でありながら、市民の行き場のない不安や不満をぶつけられることもあります。なかには職を辞したり、心の病を抱えて追い込まれたりする人もいます。そういう人たちを、どうにか守りたいんです」

個人としても、公人としても災害と向き合わねばならない人たち。彼らも含めた被災者が少しでも早く日常を取り戻すには──。そこで沼田准教授は、このマップを土台に、さらに詳細に災害対策業務をまとめたハンドブック『災害対策業務 フィールドガイド』を作成。これらのツールを軸に、教育・普及展開にも力を注いでいます。

東大で行う実践的な研修プログラム

沼田准教授が活動を牽引するDMTCでは、マップやフィールドガイドを教材とした教育プログラムを作成。災害対策論や災害科学論といった知識を得る基礎プログラムや、実際に災害対策本部の運営を体験する災害対策本部運営トレーニングなどの専門プログラムも提供しています。

主対象は、行政職員、行政に関係する民間企業、共助の担い手となる自主防災組織のリーダー、ボランティア団体の方々。過去の事例に基づいたシナリオの演習で、飛び交う情報をグループワークで処理をしていきます。これまで基礎プログラムや専門プログラムなど合わせて1,000名を越える方々が受講し、韓国やケニアなど、海外からの参加もあります。

マップは災害対策本部に貼りだされ、各々がフィールドガイドで自分の担当業務のページを開きます。そこには具体的なフローやチェックリスト、留意点などが示されています。刻一刻と状況が変化する中で、常に全体の動きと各業務の進捗を把握しながら、個別の管理に落とし込んでいくのがねらいです。

『災害対策業務 フィールドガイド』より(詳しくはこちらを参照)

「いきなり災害に直面しても、右往左往してしまうものです。疑似的でも体験することで、知識を得ながら自信をつけてほしいと思います。実際に対応に当たってみると、合理的に進めたいと思っていても、なかなか一筋縄にはいかない場面が多々あります。防災や災害復興には、さまざまな社会問題が複雑に絡んでいて、いろいろな人の価値観の違いがあり、感情の対立も生じます。そうした中でも、周囲とコミュニケーションをとりながら、前に進むためのツールとして、このフィールドガイドが役に立てばと願っています」

人生を幸せにするものではない、けれど社会の大切な基盤

沼田准教授は『災害対策業務 フィールドガイド』をシステム化した災害対応工程管理システムBOSS(Business Operation Support System)も開発しています。これは、データ化したフローの中に、その詳細な内容としてチェックリストが入っているものです。BOSSは、熊本県、徳島県、埼玉県、和歌山県、神戸市、川崎市、木更津市など、全国60カ所の行政団体に導入されています。

「まずは『災害対策業務 フィールドガイド』に記載している8分野・47種類の災害対策業務を日本の標準の型として、行政、企業、自主防災組織が、同じ認識で災害対応に当たれるようにしていきたいです。エッセンスを集約した型があることで、重要なポイントをおさえつつ、それぞれの地域特性に合わせたオリジナルの災害対策マニュアルにしてほしいです。そしてこのツールを通じて日本の知見を海外でも役立てられたら」

災害対策の中心に立ち「多くの人々を守る人」のためのフィールドガイド。現在も沼田准教授は、地道に、そして着実に活動を展開しています。

では、私たち一人一人は防災とどのように向き合えるでしょうか。頭では防災対策は大事だと分かっていても、つい後回しになりがちですが……。

「防災って、人生を幸せにするものではないんです。日常生活を楽しく、豊かにするものではありません。そうした日常生活を送りながら何事もなく人生を全うできればいいですが、ある日、突然、災害にあって、生活も一変し、大事な人を失う経験をすることがあります。最終的には、自分と自分の大事な人を守れるかどうか、です。だからといって、毎日、災害や防災のことばかりを考えていても、気が滅入ってしまいます。なので、日常生活の+αとして、防災や、災害対策のことも、ときどき考えてほしいですね」

2016年イタリア中部地震の際の被災地調査

メインビジュアル:2016年イタリア中部地震の際の被災地調査において、Civil Protection Departmentの職員と日本とイタリアの災害対策業務を比較している様子 提供:沼田 宗純 研究室

関連記事≫ 災害対応の「型」をつくる

関連リンク≫ DMTC 基礎プログラム

関連リンク≫ フィールドガイドを開設したThe Flow 47

関連リンク≫ DMTC 災害対策本部の運営トレーニング(The EOC)

関連リンク≫ 災害対策業務フィールドガイド(FG)

関連リンク≫ Civil Protection Department

【紹介研究者】

沼田 宗純(東京大学 生産技術研究所 准教授)

専門分野:防災プロセス工学

記事執筆:堀川 晃菜(サイエンスライター・科学コミュニケーター)

みんなのコメント

南海トラフ地震や首都直下地震の来襲が危惧されるなか、学術サイドからの災害対策への実践的アプローチは貴重で重要。ハザードが来ることは避けられないが、そのリスクや二次被害の軽減には絶対資するはずだ。日本から逃げ出さずにすむ未来の形成に期待。

その未来に期待

ムンムン

知ることにより自分の生命を生かす事、他人の生命を助ける事が出来る。 人口が減少する中で起こる災害は、救助者も同時被災する事から、救助支援者の能力を高めて生命を守る事は、未来の日本の人口に必ず影響する

その未来に期待

オレンジ

私の未来よりも子供、またその子供達の未来の暮らしに良い変化が起きると信じています

その未来に期待

らいきん

投票&コメントで参加

この記事が描く「もしかする未来」をどのように感じましたか?あなたの期待度を投票してください!

もっと詳しい研究内容を知りたい方、疑問や質問がある方は、研究室のウェブサイトをご覧ください。

この記事をシェア