先端テクノロジーを支える金属材料。電子部品、自動車排ガス浄化触媒、燃料電池、医薬品や医療器具には、貴金属が用いられています。資源量が限られる貴金属のリサイクルは不可欠ですが、そこには課題も。貴金属をはじめ、あらゆる金属のリサイクル技術の開発に挑む東京大学 生産技術研究所 大内 隆成 講師を紹介します。

ひたすら採る時代を終わらせたい

最近よく「レアメタル」という言葉を聞きます。他にも「ベースメタル」や「貴金属」など、金属にはいくつかの呼び方があります。「ベースメタル」は鉄やアルミニウム、銅、鉛、亜鉛など、多量に生産・消費されている金属たちのこと。これら以外で産業的な需要が高く、資源量が少ない、または採掘や製錬が難しい金属が、いわゆる「レアメタル」です。例えば、高性能モーターに使用されるネオジムなどの希土類金属、電池に用いられるリチウム、コバルト、ニッケルや、液晶パネルに使われるインジウムなどがあります。「貴金属」といえば宝飾品をイメージする人も多いでしょう。科学的に厳密な定義があるわけではありませんが、一般的には、化学的に安定で希少性の高い、金、銀、および白金族金属(白金、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、オスミウム)のことを指します。

いずれの金属も、鉱石を採掘しそれを製錬して金属を得るまで、多量のエネルギー使用・CO2排出を伴います。「ただひたすら採る時代にピリオドを打ちたい。どんな金属も一度作ったものをいかに有効活用するかを考えなければ」と話すのは、東大生研 持続型材料エネルギーインテグレーション研究センターの大内 隆成 講師です。

「使用済みや不要になった電気・電子部品や電化製品をリサイクルするために分別・回収されたスクラップには、複数種の金属やプラスチック、セラミックスなどが混在しています。そこから金属を種類ごとに取り出して再利用できるようにするには、多くの手間やコストがかかります。特に、価格の高い貴金属以外の金属のリサイクルでは、コスト面が大きな壁となっています。既存の技術の延長にない、新たな技術で突破口を開かなければなりません」

エネルギーを高効率に利用する、貴金属やレアメタルなどの非鉄金属の高効率製造プロセスおよびリサイクルプロセスの研究開発。 提供:大内 隆成 研究室

日本は「貴金属リサイクルのトップランナー」だが…

工業用材料・素材としても幅広く活用されている貴金属。例えば、白金族金属は自動車の排ガス浄化触媒や燃料電池などに、金は電子部品の電気回路で配線の被覆や接点材料に使われています。さまざまな化学製品、医薬品、農薬などを合成する際の触媒にも、貴金属が使われている他、医療用の検査キット、医薬品の成分となる場合もあります。

枚挙にいとまがないほど、産業的な需要の高い貴金属ですが、資源量はごく限られ、特定地域に偏在しているものもあり、常に供給リスクと隣り合わせです。

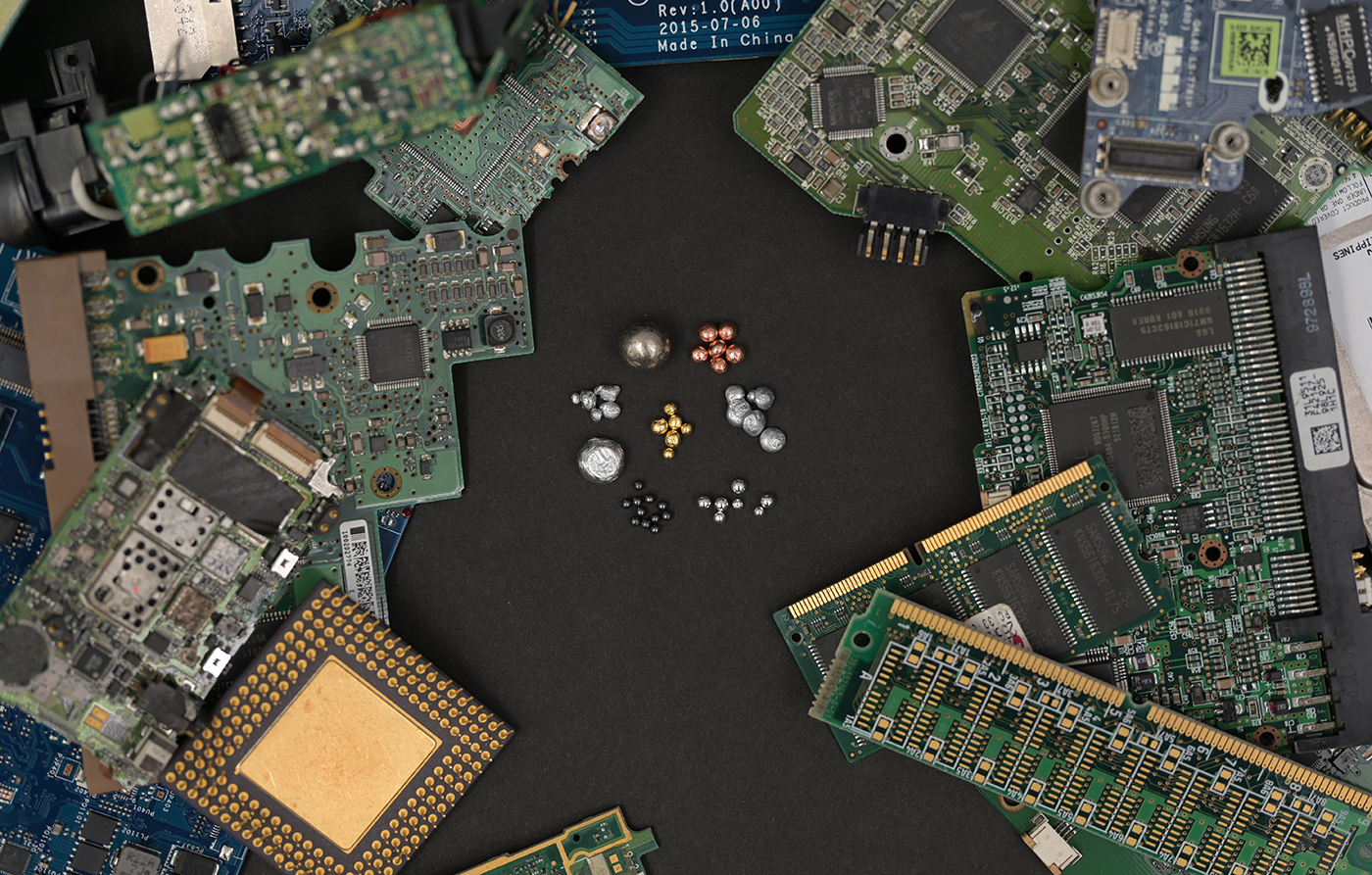

電子基板に使われている金属。外側上の大きな粒から右回りにニッケル、銅、アルミニウム、銀、アンチモン、亜鉛、鉛、中央に金。どの金属も高効率にリサイクルすることが重要。

例えば、白金の生産量は、南アフリカとロシアの二か国で世界シェアの約8割以上を占めています。しかも、鉱石に含まれる目的の貴金属はわずかで(鉱石1tに含まれる目的の白金族金属は多くても5g程度)、それ以外は「廃棄物」。採掘には環境破壊が伴う上、貴金属の製造過程でも多くのエネルギーや薬品が使われ、環境負荷が問題となっています。

一方で、自動車の排ガス浄化触媒のスクラップ中には、白金族金属が鉱石中の1,000倍以上の濃度で含まれています。高濃度に含まれている分、精製にかかる薬品やエネルギーの使用量は少なくて済みます。そのため、スクラップに含まれる貴金属をリサイクルすることは、環境保全においても、経済性の意味でも重要です。日本は、自動車排ガス浄化触媒や電子基板を世界中から集めてリサイクルする貴金属リサイクルのトップランナーです。

「貴金属は価格が高いのでコスト面ではリサイクルしやすい金属です。しかし、現行の貴金属のリサイクルプロセスでは、多量のエネルギーを消費し、多量の有害廃液・ガスの発生を伴うため、新しいプロセスの開発が求められています」と大内講師。では、どのようにアプローチしているのでしょうか。

目的の金属をピンポイントで取り出す

大内講師が目指すのは、目的の金属だけを選択的に抽出・分離することで、エネルギー効率が高く、薬品の使用量も廃棄物量も最小限に留めるプロセスです。例えばそれは、スクラップから金だけをピンポイントで取り出そうというもの。

金は、化学的に安定で、そこに価値があるわけですが、だからこそ薬品にも溶けにくく、抽出・分離するには手強い相手です。一方、電子基板には金より溶かしやすい銅が、金の約1,000倍量も含まれています。銅以外にも、ニッケル、アルミニウム、銀、アンチモン、亜鉛、鉛など多種の金属が含まれていますが、これらの金属を抽出・分離するために、全てを水溶液に溶解して、複雑な多段工程を経て最終的に個々の金属を得るというのが、現状のやり方です。それに伴い、有害な廃液や排ガスも出てしまいます。

「もし最初から個々の金属、例えば“金だけ”を抽出・分離できれば、大幅にエネルギーや薬品の使用量を抑えられ、コストだけでなく、環境負荷も低減できます」

そこで、電気化学を専門とする大内講師が注目したのは金属の「電気陰性度」。電気陰性度とは、原子が電子を引き寄せる強さのこと。電子はマイナスの電荷を持つので、それを引き寄せやすい(電気陰性度の高い)金属は電気的にマイナスになりやすいと言えます。

従来法では、スクラップ中の貴金属(M)を溶媒に溶かすために、金属から電子を引き離して、プラスのイオンの状態(M⁺)にする必要がありました。しかし貴金属はそうなりにくいので、強力な酸化剤や錯化剤を使わなければなりません。

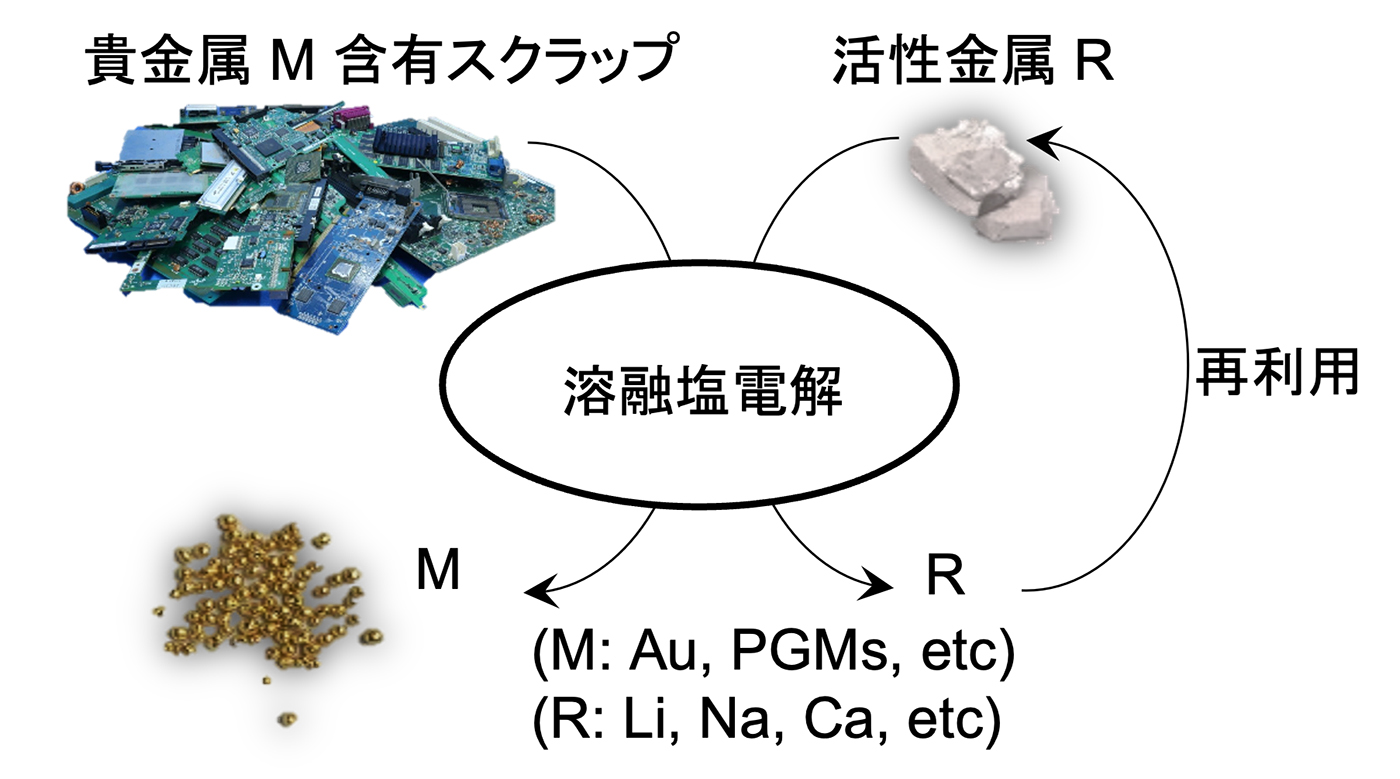

大内講師は、むしろ電気陰性度が高いことを利用して、マイナスのイオンの状態(M−)にして貴金属を溶媒に溶かすことを考えました。電気陰性度の高い金属(M)は、電気陰性度の低い活性金属(R)と合金にすることで適切な溶媒にマイナスのイオン(M−)となって溶解することが知られています。

新たな貴金属の濃縮分離プロセスの概念図(Au:金、PGMs:白金族金属/Li:リチウム、Na:ナトリウム、Ca:カルシウム) 提供:大内 隆成 研究室

その上で、マイナスのイオン(M−)で貴金属が溶解した溶融塩に電極を挿し、電圧をかけてイオンから電子を引き離すこと(溶融塩電解)で、貴金属(M)を析出させるという新たなプロセスを提案しました。従来に比べ、工程数が少なく短時間で済み、原理的には廃液や排ガスも出ないため、高効率かつ環境調和型のプロセスとして実現が期待されています。

ものづくりと「資源循環」は両輪

電気化学を駆使して難題に挑む大内講師。以前は二次電池の研究に携わっていました。その中で、当時師事していた先生の「金属から不純物を取り除く精錬技術の化学反応をうまく使うと、エネルギーを蓄えられる」という考え方に感銘を受けたと言います。

「金属製錬やリサイクルの分野では、エネルギーはコストであり、金属というプロダクトを出すために消費するものです。かたや電池の視点で見れば、同じ反応でエネルギーを蓄えることができる。つまり、金属製錬やリサイクルの工程は金属を作るだけではなく、エネルギーを金属の形に蓄えていると考えることができる。化学反応の使い方は人間の考え方ひとつ。化学を志す人は、新しい機能を持つ化合物や材料をデザインして作ることに無限の可能性を感じていると思いますが、それを回収してリサイクルすることにおいても、無限のやりようがあるはずです」

大内講師は、ものづくりが社会の“動脈”なら、資源循環は“静脈”だと語ります。

「この分野の研究者は、自分たちの仕事を社会の“静脈”だと表現したりします。回収して、きれいにして、また使えるように。静脈がなければ、体というシステムが機能しないように、地球という全体系の中で、ものづくりと資源循環は両輪で発展させていく必要があります」

持続型社会の実現に向け、金属のリサイクル技術を磨く日々は続きます。

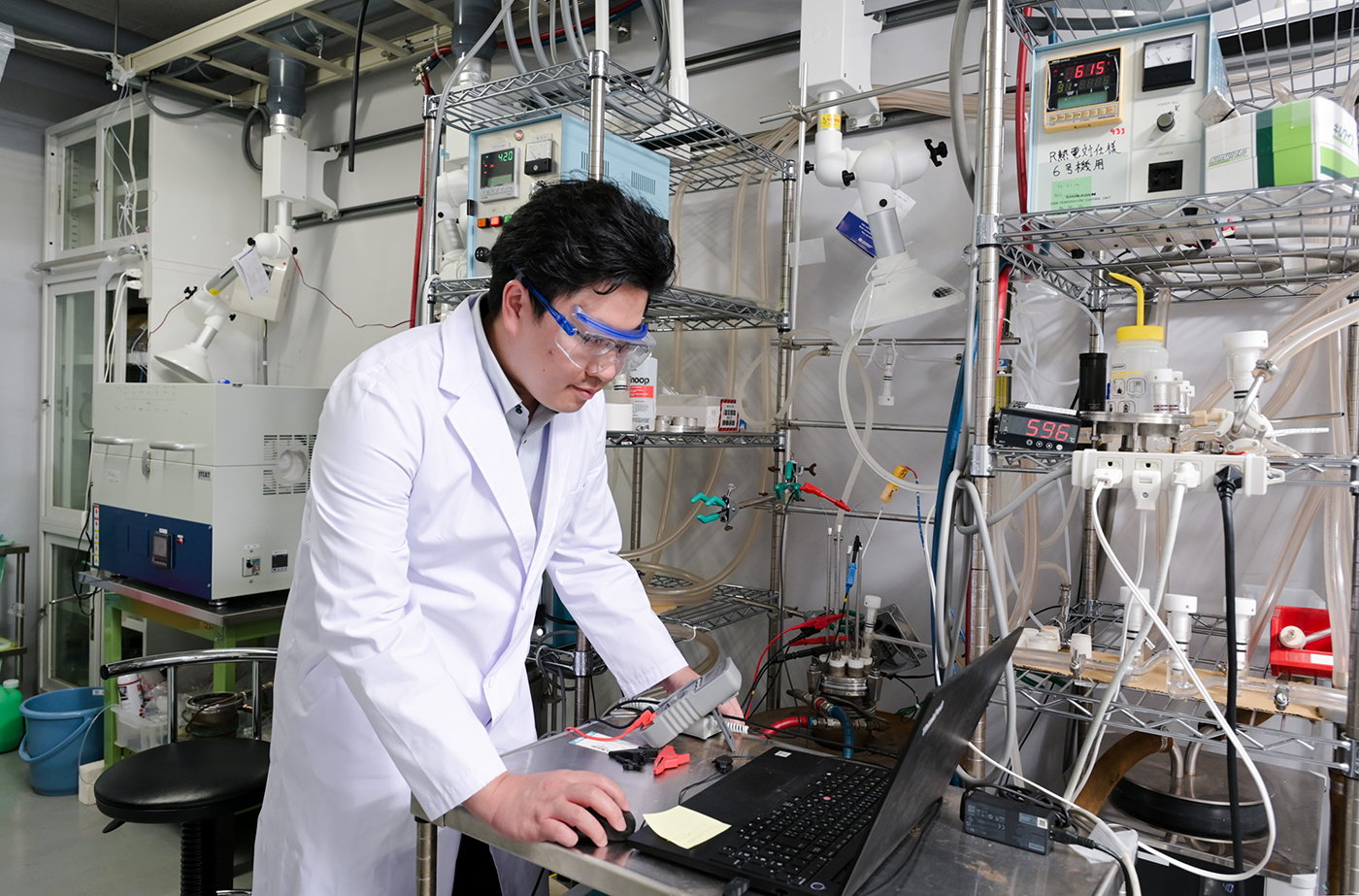

金属を溶かして実験するために、実験室には1,000℃以上の高温環境を作ることができる電気炉がずらりと並ぶ。

【紹介研究者】

大内 隆成(東京大学 生産技術研究所 講師)

専門分野:エネルギー・材料物理化学

記事執筆:堀川 晃菜(サイエンスライター・科学コミュニケーター)

みんなのコメント

リサイクルを前提とした豊かな暮らし

その未来に期待

なおたろう

投票&コメントで参加

この記事が描く「もしかする未来」をどのように感じましたか?あなたの期待度を投票してください!

もっと詳しい研究内容を知りたい方、疑問や質問がある方は、研究室のウェブサイトをご覧ください。

この記事をシェア