2024年11月に、東京大学 生産技術研究所の黒山 和幸 准教授と塚本 孝政 講師にインタビューし、それぞれの研究を紹介する記事を2025年2月、3月に掲載しました。今回は、そのインタビューと同時に行われた、お二人のクロストークをお届けします。ともにナノサイズの物質を扱うお二人は、互いの研究について知って何を思ったか。研究者として働く上での思いなども含めて、ざっくばらんに語ってもらいました。

関連記事≫ 量子コンピュータを支える「量子ビット」の、新たな可能性を切り開く(黒山 和幸 准教授)

関連記事≫ 知られざるナノ物質の世界を解き明かす(塚本 孝政 講師)

電場を使って人工的な原子が作れる?

――お二人とも扱っている対象はナノサイズの物質ですが、研究の手法などはかなり異なるかと思います。お互いの研究について聞いて、思いついたことなどがありましたら教えてください。

塚本:黒山先生のお話の中で、電極を使って電子を閉じ込める、というところにとても興味を持ちました。これはつまり、電場を使って疑似的に、離散化したエネルギー準位を持った電子(電子状態)を作れるということですよね。しかも、閉じ込める電子の個数も決められるとすれば、人工的に原子のようなものを作れるということになりますよね?技術的な問題から実際には簡単ではないと思いますが、理論上、このような方法で仮想的な原子が作れるというのはすごく面白いですね。私が原子を数個~数十個集めて原子クラスターを合成するのとつながる話だと感じました。

黒山:そうですね。量子ドット自体が原子のように振る舞うといった話は1990年代くらいにあって、実際に実験により観測もされています。さらに、複数の量子ドットを隣接させれば、二重、三重と結合した量子ドットを作ることもできます。そのような意味では、分子、さらに原子クラスターに通ずるものがあるのかもしれません。ただ、少し観点は異なるかもしれませんが、そのように人工的に原子のようなものを作ろうとしても、たとえば半導体量子ビット(=「半導体量子ドット」と呼ばれる半導体結晶の中に閉じ込めた電子を利用して実現された量子ビット)であれば、極低温でしか動作しないといったことがあって、なかなか実用的なものを作るのは簡単ではないですね。

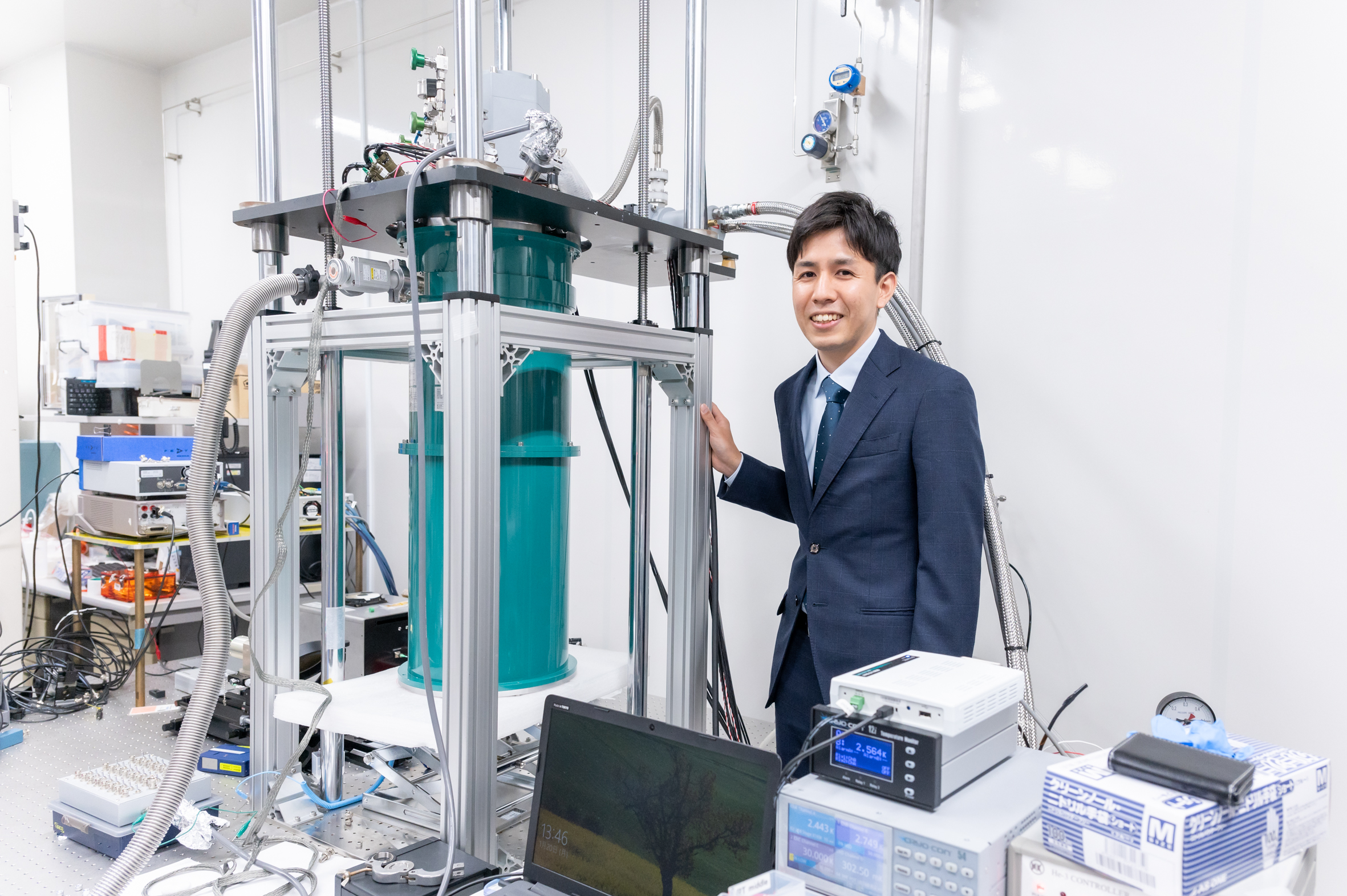

黒山研究室の冷凍機(クライオスタット)。下部にある小さな窓には様々なフィルターが取り付けられており、光や室温の黒体輻射を通さないがテラヘルツ波は通す。室温では環境から影響を受けて電子の量子的な振る舞いがぼやけるため、試料を絶対零度に冷やして実験する。

塚本:テラヘルツ波の領域で考えると、ポテンシャルが広く(=電子が動き回れる範囲が広い)、電子のエネルギー準位の間隔が小さい(=少しのエネルギーで次の準位に電子が移動できる)ため、熱の影響を受けやすいですよね。ポテンシャルを狭くしたら熱の影響を受けにくくなり、温度を上げても安定な状態を作れるのでは?

黒山:まさに今、そういう研究も行われています。ポテンシャルの幅が狭い量子ドットを意図的に作ることによって、比較的高い温度でも電子の量子性が崩れないような量子ドットも実現されつつあります。そのような技術が発展していくと、量子コンピュータを含め、いろいろな可能性が広がっていくのではないかと思います。

物理と化学の発想の違い

――黒山先生は、塚本先生の研究に対してどのような印象を持たれましたか。

黒山:塚本先生は、カプセル型の高分子の中に数十個という単位の原子を集めてクラスターを作っていますが、原子をナノサイズのカプセルに閉じ込めるというアイディアはどこから来たのですか。“物理屋”の自分にはとても思いつかない発想で……。

塚本:高分子以外にも、様々なカプセル型材料を化学反応の場として使う、つまり、鋳型を使って物質を合成するという方法は、化学の世界では割と広く行われています。自分の場合、クラスターを作るうえで原子の数もコントロールしたいとすればどんな方法がいいのだろうと考えて、カプセルを使うことにしました。

黒山:そうなんですね。しかも、カプセル内にできた複雑な構造のクラスターの電子軌道を計算するなんてすごいです。一つひとつの原子や電子の状態を追いかけるような計算になるのではないかと思うのですが、自分の研究では、もっと多くの数の電子を均質なひとまとまりとして扱うことが多いので、塚本先生のされている計算は想像が及びません。

塚本:カプセルでクラスターを合成するためにやっていること自体は、泥臭い実験ばかりなんですけどね(笑)。これまで70種類ほどの元素を扱いましたが、それぞれについて試薬を買ってきて、これはダメ、これがいいとかってことを地道にやっていきました。基礎研究的にはいい方法ですが、研究を拡張していくためには、より効率的な方法が必要だと感じています。

塚本研究室の特殊な分光分析機。容器の中にサンプルを配置し、様々なガスを流したり温度を変化させながら、クラスター物質の分光測定を行う。提供:塚本 孝政 研究室

人とちょっと違う発想を持つ大切さ

――研究者になるまでのお話を聞かせてください。幼少期や学生時代にどんなことを考えていたか。またそれが今にどうつながっているか、教えてください。

黒山:中学生のころに科学雑誌を手に取る機会があって、その頃から宇宙の起源などについて読むのが好きで、将来は物理の研究者になりたいと思い始めました。大学では工学部に入って、原子核物理を専門分野として、中性子のスピンを使った量子物理学の研究をしていましたが、その一方で、当時、量子情報について知って興味を持ち始めました。通常の物理現象では、複数の現象や粒子が互いに影響を及ぼしながら複雑に絡み合っていますが、現象を高度に制御することができれば、非常に簡単なモデルで記述できる物理システムを実現できるということが、量子情報の参考書を読んでいてとても印象的だったのを覚えています。その中でも量子ドットは、電子を1個だけ閉じ込めて制御できるという点で、その最たる理想形であると感じました。そこで、学部生の時に研究していた中性子スピンの物理と量子情報とを融合して、今の量子ドットを使った量子情報デバイスの研究に入っていったという感じです。

塚本:私も、科学に興味を持つようになったきっかけは、子どもの頃に見た宇宙の特集番組などでした。ただ、大きな興味がある反面、当時の私は勉強が決して得意ではなく、ゆえに勤勉な人が目指すであろう「科学者」になることは絶対にできないだろうと思っていました。一方、絵を描くのが好きだったので、高校時代までは画家かデザイナーになりたいと考えていました。でも両親に「デザインで飯が食っていけると思うな」と言われ(笑)、絵の次に興味があった理系の道に進むことにしたんです。そして化学を専攻して修士まで行ったのですが、修士で研究を完成させられなかったのが心残りで博士課程まで行くことになり、現在に至ります。結局、科学者も同じくらい「飯を食っていく」のが難しい職業でしたが…。

黒山:画家志望から研究者へ、というのはすごいですね。しかし本当に、何がどんな道につながっていくかというのはわからないものですよね。

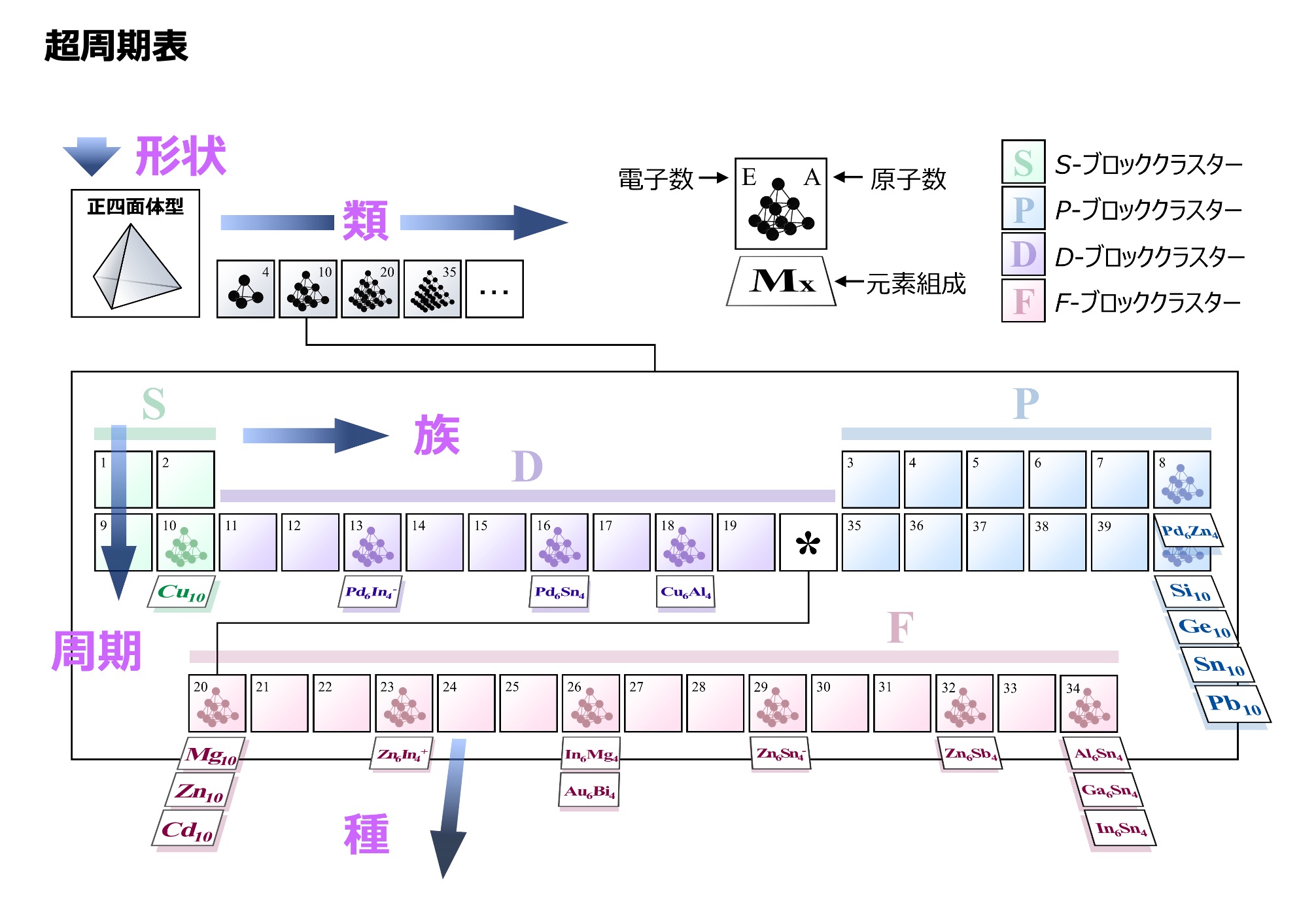

塚本:そうですね。私は今、科学研究をやりながらも、研究の考え方や原動力が全然科学的な部分をベースにしていないなと思う時がよくあります。たとえば、原子クラスターを作ろうというのも、原子を集めたらでっかい原子になるのではないかという素朴で妄想的な発想がスタートになっています。でもだからこそ、これまで誰も考えていないナノ物質周期表の構築にたどり着いたという気持ちもあり、そういう意味では、若い時代に得た発想や想像力が自分の研究の独自性を生み出しているようにも感じています。

ナノ物質周期表(超周期表)。上級編記事「知られざるナノ物質の世界を解き明かす」より

黒山:僕の場合、扱っているのが量子ドットというすでに長く研究されてきた対象なのですが、それでも、テラヘルツの共振器と組み合わせることで、これまでに知られていない新しい物理現象が見出せました。人とちょっと違った発想を持つことは、研究する上で本当に大切だと感じますね。

「継続」の価値、「知らない」の強み

――最後に、研究に興味のある若い世代へメッセージをお願いします。

黒山:継続することの大切さを最近よく感じます。現代社会では、何でも早く結果を出すことが求められがちですが、新しいことを見出し挑戦する研究においては必ずしも短い時間で成果を得られるものばかりではないと思います。うまくいかなくてもすぐにはあきらめずに、ある意味、「何とかなる」と楽観的になって気長にやり続けられるかどうか。研究の大部分は地道な試行錯誤の積み重ねなので、そういう心構えが大事だということを知ってもらえたらと思います。

黒山 和幸 准教授

塚本:さきほど、独自の発想や想像力が大切だという話をしましたが、歳を重ねて様々な環境に身を置くようになると、こういった発想で研究を進めることが徐々に難しくなっていきます。特に、教科書の知識や学術分野の一般常識のようなものが一度頭にしみ込んでしまうと、それとは違った発想をしにくくなっていきます。しかし、実際には教科書に書かれていないことがたくさんありますし、 教科書に書いてあることがすべて正しいとも限りません。そのため、何かを学べば学ぶほど、このような思考方法(ある意味で童心)を常に忘れないよう意識していくことが、新しい発見を求める上で非常に大切なことだと思っています。私は、原子クラスターについての理論研究を深める中で、球体よりも高度な対称性を持つ「超縮退ナノ物質」の存在を予測するに至りましたが、その時初めて、ここから先はもう教科書にも書いていない、誰も知らない”崖っぷち”に立ったのだと感じました。そういった未知の世界を見つけていくためにも、知識や環境に縛られない若い頃の自由な発想が研究においては大切です。だから若い世代の人には、「知らない」ということをむしろ強みと考えて、新しい研究を切り開いていってほしいなと思います。

塚本 孝政 講師

記事執筆:近藤 雄生(ノンフィクションライター、理系ライター集団「チーム・パスカル」)

みんなのコメント

コメントはまだありません。

投票&コメントで参加

この記事が描く「もしかする未来」をどのように感じましたか?あなたの期待度を投票してください!

もっと詳しい研究内容を知りたい方、疑問や質問がある方は、研究室のウェブサイトをご覧ください。

この記事をシェア