養殖による魚の生産は現在、世界の全漁獲量の約6割に及びます。その割合は1990年代以降増加する一方で、養殖の重要性はますます大きくなっています。そうした中、海洋構造物や海洋エネルギー利用など、海を舞台に様々な研究に取り組んできた東京大学 生産技術研究所の北澤 大輔 教授は、日本で養殖ができる海域を広げるべく、新たな養殖技術の開発を進めています。日本は海に囲まれているものの、養殖に適した場所はもともとそれほど広くなく、加えて近年の気候変動の激化によって、養殖を取り巻く環境は厳しくなっているためです。養殖が今後も世界の需要を満たし続けるためには、今、どんな技術が必要なのか。養殖の技術の現状と未来、そしてその先にある海と私たちの未来について、北澤教授に聞きました。

養殖できる海域を広げ、温暖化にも対応する

養殖とは、海の一部を網などで囲って魚介類を人工的に飼育することですが、どのような海域でもできるわけではありません。波や流れが適度にありつつも、それらが強すぎない海域が適しています。水が停滞しているところでは、魚の排泄物が溜まって水が汚染されてしまったり、また、逆に波や流れが強すぎると、養殖に利用する生簀(いけす)が損傷したり、また、餌をあげたり魚を取り上げたりする作業も困難になるからです。

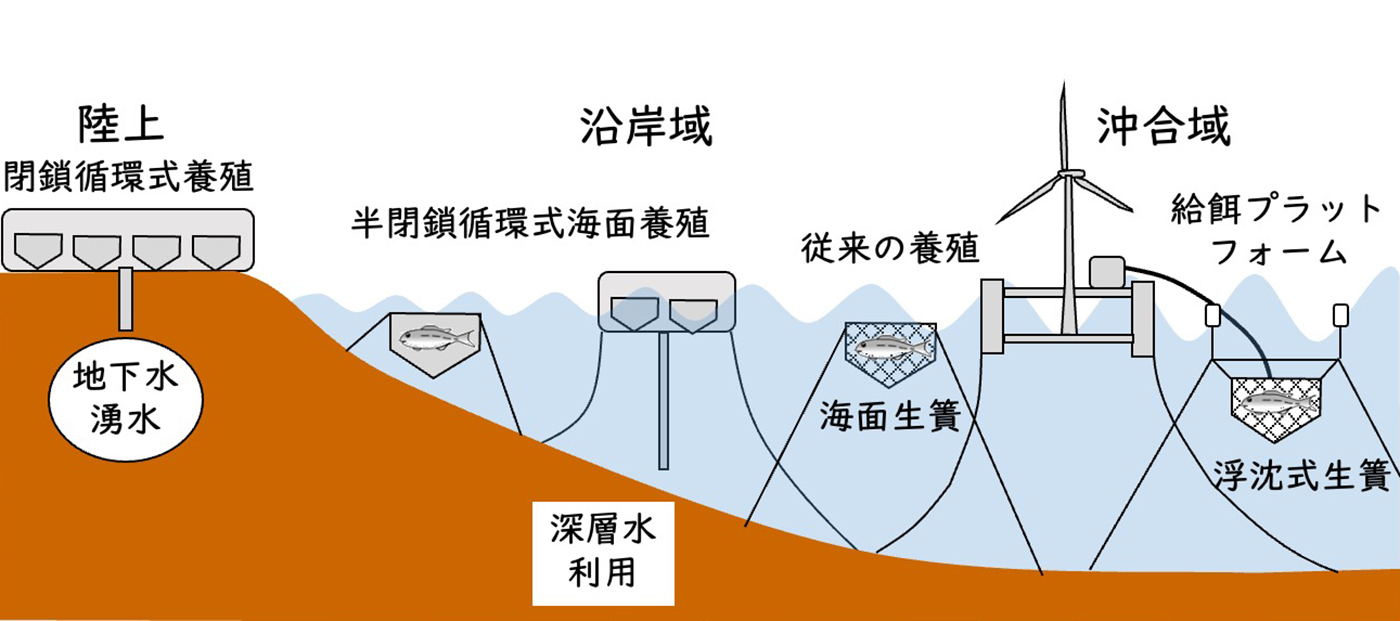

養殖の場と養殖システムの概念図。沿岸域の「半閉鎖循環式海面養殖」がシート状の生簀を利用した養殖。陸上の「閉鎖循環式養殖」は、硬いタンクのような構造物を利用した養殖。

提供:北澤 大輔 研究室

それゆえ従来の養殖は、沿岸域(水の動きが少ない)でも沖合域(流れが強い)でもない、その間の海域を中心に行われてきましたが、それを沿岸域や沖合域にも広げられるようにする技術を確立するべく、北澤教授は様々な研究を行ってきました。中でも長く開発に取り組み、現在実用化が進んでいるのが、沖合域での養殖を可能にする「浮沈式生簀」です。

「名前の通り、浮き沈みする生簀です。生簀の枠の内部を工夫して、空気と水を入れ替えて上げ下げするのですが、この仕組みによって、台風などが来ても壊れない大型生簀を開発することができました」

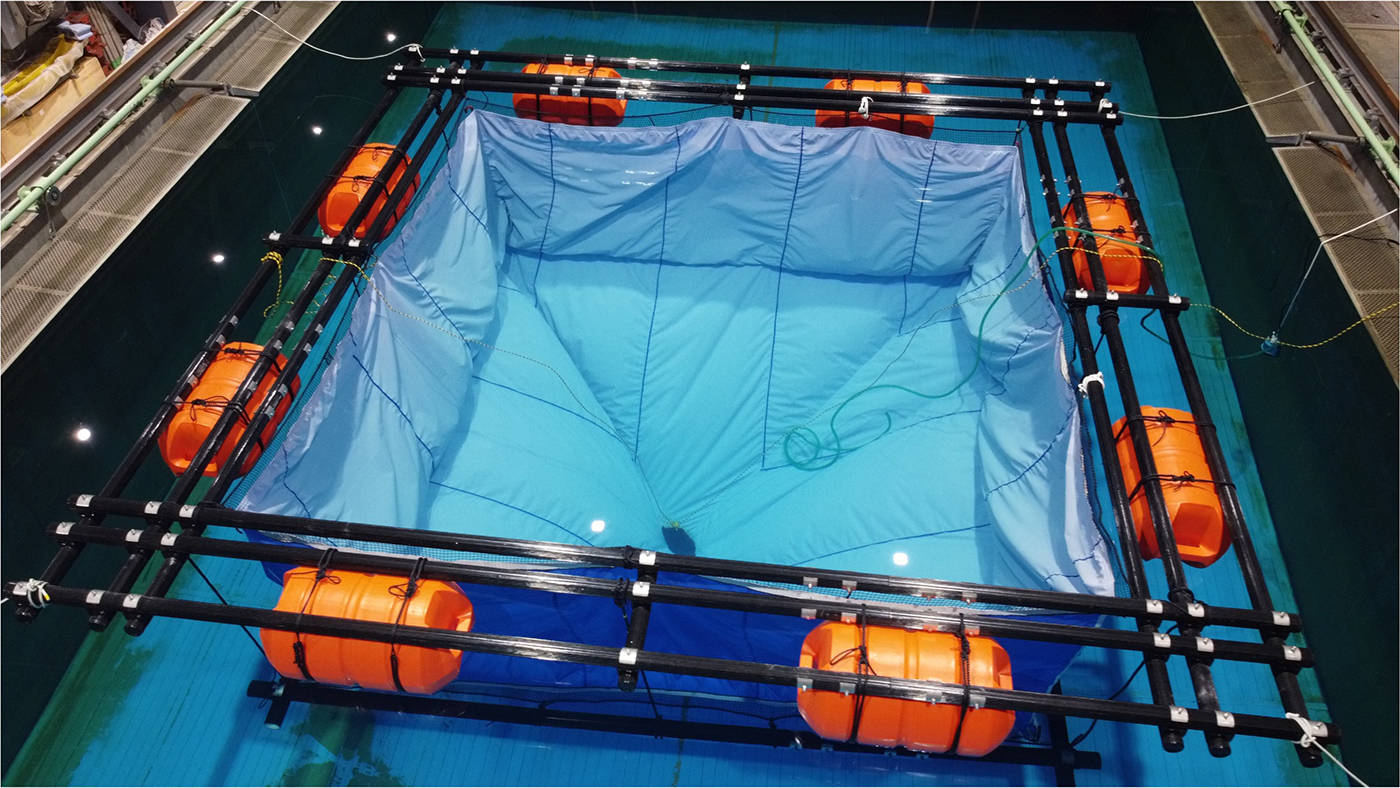

浮沈式生簀。ポリエチレン製の枠で構成される一般的な生簀を対象として、ポリエチレンパイプ内の可撓性ホース(=しなやかにたわむホース)への給排気によって、生簀を浮沈させることができる。宮城県女川での実証実験では、水温が低い深度10~20m付近でギンザケを養殖し、養殖期間の長期化と出荷調整に成功。

提供:北澤 大輔 研究室

浮沈式生簀は、2007年ごろから10年ほどかけて開発。現在各地で普及が進みつつあるそうです。ただ沖合域に設置した生簀の魚にどうやって効率的に給餌(=餌をやること)するかという問題は残っていて、今はその解決を目指しています。一方、沖合とは逆に、沿岸域での養殖のために北澤教授が現在開発に取り組んでいるのが、網の代わりにシート状の囲いを利用した生簀です。その開発の背景には、地球温暖化の影響があるとして、北澤教授はこう話します。

「地球温暖化による海水温の上昇により、魚にとっての適正水温を超える事例が報告されています。また、植物プランクトンの大量発生、すなわち赤潮も頻繁に報告されています。通常の網の生簀だと、これらの影響を直接受けて魚が死んだりしてしまいますが、シートで囲って魚を海から隔離すると、そうしたことを防げます。シート内外で水を循環させる必要が生じて、動力はかかってしまいますが、赤潮の影響も少ないうえ、深いところの低温の水を取り入れて生簀内の水温を下げることで、養殖に適した環境が作れます」

浮沈式生簀もまた、気候変動によって台風の大型化が進む現在、その重要性は増していくと考えられます。北澤教授が開発してきた養殖技術はいずれも、養殖の海域を広げるという目的に加えて、気候変動への対応が急務となっている漁業において、広く求められています。

シートで囲った生簀 提供:北澤 大輔 研究室

風力発電と養殖を連携し、両者をともに活性化する

養殖の新しい技術開発を進めるのと並行して、北澤教授は海洋のエネルギーを有効に利用するための研究も進めてきました。一例としては、波のエネルギーを動力にすると同時に揺れを抑えた船舶の開発があります。海洋の波のエネルギーを動力として利用できるとすれば夢のような話ですが、波の少ない漁港に停泊させるとエネルギーの吸収が難しいといった問題もあり、まだ実用化にまでは至っていません。一方、そうした研究を進める中で、海洋エネルギーと関連して着実に実現に向かっている研究があります。それが、洋上風力発電装置と養殖を連携させる技術です。

「先ほど、浮沈式生簀について、いかに給餌するかという課題が残っていると言いましたが、洋上風力発電施設(風車)を使えば、その問題が解決できるのではないかと考えています。風車のそばに生簀を設置して、風車のメンテナンスのためにやってくる船に、生簀の餌も積んで運んでもらうという方法です。こうすれば給餌が容易になると同時に、風車は発電だけでなく、養殖に使うエネルギーの削減にも寄与できます」

北澤教授は、2017年ごろからこの構想を持っていたものの、当時、風力発電の事業者からは「風車のそばに生簀を置くのは危ない」、養殖を行う漁業者からは「風車を置く場所は風が強くて波も大きいので、作業を行うのは困難」などと言われ、受け入れられなかったそうです。ところがその後、気候変動への対策が急務になる中、状況が変わりました。

「2020年に当時の菅総理大臣が、2050年までにカーボンニュートラル実現を目指すと宣言して以来、洋上風力発電の話がぐっと前に進み始めました。風力発電の事業者と漁業者の協調も進み、私の提案にも理解が得られるようになってきました。風力発電が地元の経済(または活性化)に貢献できることにもなるので、良い形での実現を目指したいと思っています」

実施するとなれば、北澤教授たちにとっては、安全性についての検証を進めることが重要になります。風車と生簀という2つの構造物を近くに設置することで、水の流れなどを含めた周辺環境が大きく変わったりすることがないか、給餌などの作業が安全にできるのか。また餌を船から生簀へと運び入れる仕組みはどうするか。そうした点について、実証実験を行い、最適な方法を見つけ出していくことが求められます。気候変動が今後さらに深刻化していくことを踏まえると、この方法が近い将来に実用化される可能性もありそうです。

日本の海の産業を盛り上げるために

海に構造物ができると、そこには新しい生態系が生まれます。それは通常、海での開発に悪影響を与える存在として捉えられがちなのですが、北澤教授は、それが人間にとってポジティブな存在となるような方法を探る研究も行っています。

「魚の排泄物は通常、環境の汚染要因となるのですが、それを逆に別の生物の餌にして、環境を維持しつつ、かつ生物の生産量も増やそうという『複合養殖』という取り組みも今進めています。先ほどの洋上風力発電の話でも、風車の周りに生態系が生まれますが、それと近くの養殖の魚が複合養殖という形で活性化し、人間が利益を得られるようになればと考えています」

これらの研究から見えてくるのは、北澤教授は、水産(養殖)、エネルギー、生態系、という一見異なる対象を、それぞれ単体のテーマとして見ずに、組み合わせて新しい可能性を生み出そうとしていることです。そうした研究の先に北澤教授は、ある目標を持っています。

「日本は過去に、造船業でも水産業でも世界一になったように、海の産業に大きな強みを持っています。現在も、たとえば浮体式洋上風力発電の技術については、日本は世界をリードできる力があります。そういった分野を世界的な産業へと育てることをはじめ、日本の海の産業をもっと活発にしたいというのが、私の研究の最終目標としてあります。そして、日本のエネルギー自給率や食料自給率の向上へとつなげたい。そのために海の研究者としてできることをやっていきたいというのが、私の夢と言えるかもしれません」

海の上に人が住む未来

北澤教授の研究は、装置や構造物を自ら作り、水槽で実験し、その後、海で実験し、課題を見つけては改良する、という具合に進みます。実際に海で実験をすると、「なんでこんな結果が出てくるのだろう」と思うことがよくあって、その予測の難しさこそが、海を舞台とした研究の面白さだと北澤教授は話します。そしてそうした研究の積み重ねの先に、海の産業の活性化を目指しています。では、そのもっと先には、どんな「もしかする未来」があるのでしょうか。

「遠い未来、海の上に人が住めるような『海上都市』ができるかもしれない、と思っています。それはどこか一ヶ所に留まるようなものではなく、海の上をずっと自由に漂っている都市。あまりエネルギーを使わずに、危険なところや台風などを避けながら、かつ自給自足して住めるようになる場所です。そんな都市が現実になる日を想像しながら、これからも、目の前の研究を一つひとつ進めていきます」

Junbo Zhang, Hiroki Shimizu, Hirotaka Nakashima, Yoichi Mizukami, Takero Yoshida, Lili Liu, Daisuke Kitazawa (2020): Water-tank experiment and static numerical analysis of the mooring system of a controllable depth cage. Aquacultural Engineering 91, 102118.

DOI: 10.1016/j.aquaeng.2020.102118

【紹介研究者】

北澤 大輔(東京大学 生産技術研究所 教授)

専門分野:海洋生態系工学

記事執筆:近藤 雄生(ノンフィクションライター、理系ライター集団「チーム・パスカル」)

みんなのコメント

その未来に期待

その理由は?

うどん

もっといい環境になると思う

投票&コメントで参加

この記事が描く「もしかする未来」をどのように感じましたか?あなたの期待度を投票してください!

もっと詳しい研究内容を知りたい方、疑問や質問がある方は、研究室のウェブサイトをご覧ください。

この記事をシェア